私は以前からはてなブックマークで経済関連の記事を読んで、様々な経済問題に興味を持ってきました。

数年前から見かけるようになったリフレ策(デフレ克服のために資金供給を増やしてインフレに復帰させれば良い)については、なんとなくですが理にかなっていると感じ、是非実現してほしい政策だと思っていました。

そのため第2次安倍政権発足後のリフレ策を含むアベノミクス政策が発動したことは嬉しく思っています。

経済学については素人だが自分で調べながら勉強したい

私は系統だった経済学の勉強(ミクロ経済学、マクロ経済学等)をしたことは一切ありません。

簿記はかじったことがあるので、借方貸方、資産負債資本、収益費用といった会計の基本概念は知っています。

(以前

リスクの影響考えて年利10%で月5万円の積み立てを30年間継続して得られる資産をシミュレートしてみた

リスク込みで年利10%月5万円の積み立てを何年間継続すれば1億円になるかシミュレートしてみた

なんて記事を書いたこともあります)

こんな私ですが、経済問題について自分で様々な数字を調べて現状がどうなっているのか、そしてどのような政策がどのような影響を及ぼすのかを調べてみたいと好奇心に駆られていますので、趣味として調べてみることにしました。

日本の国の借金は絶賛増加中

昨日あったニュース国の借金総額 991兆円に膨らむ NHKニュースによると

- 国の借金は平成24年度末の時点で前年度末比31兆円増えて991兆円に膨らむ

- 日本の総人口で割ると、1人当たりおよそ778万円の借金を抱えている計算

- 平成25度末には1107兆円に達し、初めて1000兆円を突破すると見込み

とあり、国の借金が増えて大変なことになっているという報道でした。

このニュースについて、経済を回すためには誰かが借金をしなければいけないということを考えると、企業がお金を使わなくなった以上、政府が借金をして経済を支えるしかないという議論を見た記憶があります。

まずはこの「企業がお金を使わなくなったので、政府の借金が増えている」が本当であるのかどうか調べてみました。

日本国内で誰が借金を抱えているのか資金循環統計からデータを拾ってみた

調べたところ、日本国内で誰が借金を抱えているのかは日本銀行の資金循環統計というデータを見ることで把握できるとわかりました。

資金循環統計の年度毎の時系列データは http://www.stat-search.boj.or.jp/ から取得することができました。

(公的機関によくあることですが、ユーザーインタフェースはかなり悪いですねぇ。

欲しいデータを全て得るために何度も何度も画面間推移をしなければならず、かなり面倒でした。)

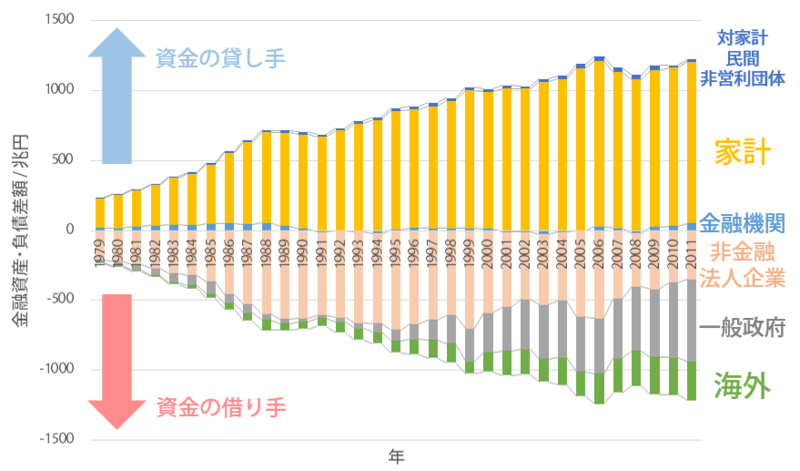

取得したデータから作成した図を下に示します。

この図の見方は以下の通りです。

- 縦軸は「金融資産・負債差額」、横軸は「年」(データがあった1979年〜2011年)

- 「金融資産・負債差額」は(金融資産)−(負債・借金)の額

- 例えば2012年の家計では 現金・預金854兆円 + 債券(国債等)94兆円 + 株式106兆円 + 保険・年金準備金429兆円 − 借金(住宅ローン等)297兆円 (+−その他こまごま) = 1193兆円

- この差額が各主体が全体で貯金があるのか(差額がプラス)、あるいは全体で借金を抱えているのか(差額がマイナス)を示す

- 金融資産・負債についてのみ集計しているため、その他資産は集計されない

- 非金融法人企業(銀行・保険業以外の一般企業)は金融資産以外に生産活動のための資産(土地、建物、加工機械等)を多く保有しているため、金融資産・負債的にマイナスだからといって実際の帳簿が債務超過というわけではない

- 「金融資産・負債差額」は(金融資産)−(負債・借金)の額

- 集計対象の経済主体は6つ

- 金融機関

- 銀行、保険会社等

- 非金融法人企業

- 金融業以外の一般企業・公的企業

- 一般政府

- 中央政府、地方公共団体、社会保障基金(年金)

- 2012年の速報データでは国債を含む全負債額1,123兆円から金融資産493兆円を差し引いた差額619兆円が一般政府の純負債

- 家計

- 個人資産

- 対家計民間非営利団体

- 私立学校法人、宗教法人等

- 海外

- その名の通り海外

- 6主体の「金融資産・負債差額」を合計すると全ての年で(若干の誤差によるずれはあるが)0になる

- 誰かの借金=誰かの資産 という関係式は成立している

- 金融機関

金融資産・負債差額の時系列データから読み取れること

読み取れることを書いていきますと

- 「金融機関」・「対家計民間非営利団体」については、割合がわずかなので議論から無視してよい

- 日本国内での実質的な資金の出し手は「家計」のみが担っている

-バブル崩壊以前(〜1991年)は「非金融法人企業」が家計から供給された資金の大半を借り入れていた

-バブル崩壊以後(1991年〜)は「非金融法人企業」以外に「一般政府」、「海外」が借り入れに占める比率が上昇している

-

- 「非金融法人企業」は一貫して借金を減らし続けている

- 「一般政府」と「海外」の借金は増え続けている

- 「海外」の借金の大半は「対外直接投資、対外証券投資」、つまり日本人・日本企業が海外企業や外国の債券に投資したもの

- 「家計」の資金額は2006年までは一貫して上昇し続けていたが、その後は1,200兆円程度で横ばいになっている

この図からは「企業がお金を使わなくなったので、政府の借金が増えている」という議論は正しそうだな、と判断できます。

差額がマイナスの「非金融法人企業」「一般政府」「海外」の時系列をグラフ化すると下図になります。

「非金融法人企業」の金融負債額は1995年のピーク710兆円から2011年には350兆円まで半減しています。

それと連動する形で「一般政府」は80兆円(1995年)から590兆円(2011年)に、「海外」は90兆円(1995年)から280兆円(2011年)にまで金融負債額が増加しています。

見方を変えて極単純化した議論を考えてみると、借金を減らし続けてきた「非金融法人企業」に1990年代並の借金を背負わせることで350兆円を、さらに「海外」に積み上げてきた投資を引き上げることで190兆円を調達して、「一般政府」の純負債額を540兆円減らして590兆円−540兆円=50兆円にまで減らすことも数字上は可能だということです。

(現実はそう単純ではないことは百も承知ですが)

これだけ「一般政府」の借金を減らすことができれば、財政再建なんて考える必要は無さそうですね。

結局のところ2000年代に入ってからの国の借金の増大は、バブルに踊った企業の過剰負債を国が肩代わりしてるだけなのかな?という感想も持ちました。

また仮に国が財政再建のために借金を減らすのであれば、「家計の資産が減る」「非金融法人企業が借金を増やす」「海外への投資がさらに増える」のいずれか、あるいはこれらの組み合わせが起こることになるはずです。

これは国民が満ち足りた生活を送るという面で経済的に良いことなのでしょうか??

このあたりも考えてみたいところです。

続きの記事です。

masa-cbl.hatenadiary.jp

- 作者: 岩田規久男,浜田宏一,原田泰

- 出版社/メーカー: 中央経済社

- 発売日: 2013/03/18

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (13件) を見る

- 作者: 岩田規久男

- 出版社/メーカー: PHP研究所

- 発売日: 2013/03/29

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (8件) を見る